- Aktuelles

- Wir

- Spurensuche

- Zeitzeugen

- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung

- Lidice

- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg

- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung

- Kriegsspuren in Chemnitz

- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz

- Ausstellungen von VVN BdA Chemnitz

- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll

- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"

- Sachsenburg

- Friedhöfe

- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung

- Kontakt

- Impressum

Folgen Sie uns:

Suche

Suche

Hansa-Haus

Die neuen faschistischen Machthaber nutzten ab 1933 das Polizeigefängnis in der Lange Straße, in der Hartmannstraße 24, die Untersuchungshaftanstalt in der Hohe Straße, aber auch Unterkünfte des Arbeiter-Turn- und Sportbundes als Folterstätten. Im März 1933, nach dem Reichstagsbrand, begann eine große Verhaftungswelle von politisch Andersdenkenden(Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftern).

In diesen Einrichtungen, aber besonders im Hansa-Haus, dem Sitz der Chemnitzer SA-Standarte und SA-Nachrichtendienst, wurden Menschen grausam misshandelt und zum Teil ermordet. Das Hansa-Haus gehörte zum einem der frühen Systeme von Konzentrationslagern.

Im Jahr 1933 war Schuldt, der damals in der Fritz-Reuter-Straße 7 wohnhaft war, Führer des im Chemnitzer Sonnenbergviertels stationierten SA-Sturmes 2/104, der in den Monaten nach dem Machtergreifung durch die Faschisten eine regelrechte „Schreckensherrschaft“ über die Stadt ausübte. So waren Schuldts SA-Männer für die in diese Zeit fallenden Misshandlungen einer großen Zahl von Personen – zumeist politische Gegner der Nationalsozialisten – verantwortlich, die verschiedentlich auch den Tod der misshandelten Personen zur Folge hatten. Als Zentrale des im Wesentlichen von Schuldts Einheit getragenen Chemnitzer SA-Terrors diente das Hansa-Haus, dessen ehemalige Restauranträumlichkeiten ab März 1933 als Foltergefängnis genutzt wurden. Weitere Haft- und Folterstätten betrieb Schuldts Einheit von Anfang März bis Mitte Juni 1933 in den ehemaligen Arbeitersportheimen an den Sportplätzen Yorck- und Zeisigwaldstraße. Der damalige Chef der Kriminalpolizei in Chemnitz Albrecht Böhme beschrieb die Folterpraktiken, denen Schuldts Einheit ihre Opfer unterwarf, folgendermaßen:

„Es sind Fälle zu verzeichnen, wo die Opfer angebunden, nackt ausgezgen und bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt wurden. U.a. hat man sie mit glühenden Eisen in das Gesäß gestochen und die Nacht über in eine Art Kiste gesteckt, wo sie bis zum Morgen, wie eine Schlange zusammengerollt, ausharren mussten [...] Die Misshandlungen sind teils derartig gewesen, dass fast kein Fleckchen heile Haut am ganzen Körper mehr zu sehen war."“

Auch Schuldt selbst galt als ein übler Schläger und Menschenschinder. Mindestens an einem der von der ihm unterstehenden Einheit begangenen Morde war er direkt beteiligt: Am 9. März 1933 führte Schuldt ein SA-Kommando an, das die Redaktion der sozialdemokratischen Zeitung Volksstimme besetzte. Dabei erschoss Schuldt den Geschäftsführer der Zeitung Georg Landgraf, als sich dieser Schuldts Kommando entgegenstellte.

Am 30. Juni 1934 wurde Schuldt, damals im Rang eines SA-Standartenführers, im Zuge der Röhm-Affäre nach der Auflösung eines Aufzuges, mit dem die Chemnitzer SA den Beginn des für den Monat Juli geplanten Urlaubes der SA einleiten wollte, von der SS auf dem Johannisplatz in Chemnitz verhaftet. In der Nacht zum 1. Juli um 4 Uhr wurde Schuldt in Dresden von der SS erschossen.

Erste Opfer:

Alfred Röhricht[geb. am 25. Dezember 1904 in Liegnitz(Schlesien), Flucht in de Tod am 19. Januar 1936 Mittweida]

März 1933 in das Hansa-Haus und später nach dem KZ Colditz und im Januar 1934 in das KZ Sachsenburg verbracht. Wenige Tage nach dem Reichstagsbrand am 27./28. Februar 1933 kam es in Deutschland zu Massenverhaftungen. Insbesondere Funktionäre der Arbeiterparteien sollten vorläufig festgenommen werden. Das Chemnitzer Kommando der Schutzpolizei hatte zu diesem Zweck drei „politisch zuverlässige“ Männer nach Mittweida entsandt, um die Leitung der dortigen Polizei zu übernehmen. Der bisherige Leiter wurde beurlaubt. Am 3. März 1933 fanden auch in Mittweida Haussuchungen und Verhaftungen statt. Auf Veranlassung des Polizeiinspektors Friedrich Heymann, eines einstigen Bäckermeisters, wurden die Festgenommenen zunächst auf die Polizeiwache gebracht. Unter den elf Verhafteten befand sich auch Alfred Röhricht. Die Festgenommenen wurden über ihre Tätigkeit innerhalb ihrer Parteien vernommen. Als Röhricht über einen angeblichen Sprengstoffdiebstahl vernommen wurde, erhielt er von Heymann eine Ohrfeige. Daraufhin setzte er sich zur Wehr. Angeblich schlug Röhricht nicht nur den Polizeiinspektor, sondern auch sechs anwesende Mitglieder eines zuvor herbeigeholten SA-Sturmes aus Limbach „kampfunfähig“. Unter strenger Bewachung wurde er in das „Hansa-Haus“ in Chemnitz verlegt. In dieser Folterstätte wurde Röhricht von SA-Schergen wochenlang mit Stahlruten, Ochsenziemern, Gummiknüppeln und Nilpferdpeitschen auf das schwerste misshandelt. Auch hier wehrte er sich. Ein Knochen der linken Mittelhand wurde ihm dabei zerschlagen.

Trotz der Verletzung wurde Röhricht anschließend in das KZ Colditz gebracht. In dieser Zeit erhielt er von seinem Bruder, einem Sportlehrer im Ostseebad Swinemünde, mehrfach Briefe. Dieser war ein überzeugter Nationalsozialist und bemühte sich mit Nachdruck, seinen kommunistischen Bruder zu bekehren. Doch Röhricht war nicht bereit, sich der NS-Bewegung anzuschließen. Die ablehnende Haltung brachte ihm in den Folgewochen neue Misshandlungen und Prügel ein. Im Januar 1934 wurde er in das KZ Sachsenburg verlegt, wo er anfangs die Arbeit der Lagerfeuerwehr unterstützen musste. Die Lagerleitung beurteilte ihn am 12. Juni 1934: „Er ist sehr diensteifrig. Seine sonstige Führung im Lager ist ohne Tadel“. Dies sollte sich aber in der Folgezeit ändern. Gemeinsam mit Hugo Gräf (1892-1958), einem ehemaligen Reichstagsabgeordneten der KPD, leitete Röhricht eine Widerstandsgruppe innerhalb des Lagers. Er organisierte Schulungen und sammelte Informationen über Spitzel und Denunzianten sowie über Vorgänge und Stimmungen innerhalb der SS und der Lagerleitung. Später wurde Röhricht in den Arbeitskommandos „Steinbruch“ und „Straßenbau“ eingesetzt.

Beim Ausräumen des Mühlgrabens verletzte er sich im Herbst 1934 schwer am rechten Fuß und wurde ins Krankenrevier gebracht. Dort entfernte ihm der jüdische Arzt Dr. Hans Serelman, selbst Häftling, endlich die Knochensplitter der zerschlagenen Mittelhand. Fast war die Wunde verheilt, als Röhricht noch eine Mandelentzündung bekam. Wochenlang lag er deswegen im schweren Fieber. Der Häftlingsarzt war gezwungen, einen weiteren chirurgischen Eingriff am linken Arm vorzunehmen. Plötzlich wurde Dr. Serelmann jedoch untersagt, den schwerkranken Gefangenen, der es mittlerweile zum Stubenältesten gebracht hatte, weiter zu behandeln. Dr. Friedrich Gebhard, der verrufene SS-Lagerarzt, stellte die Behandlung nunmehr ganz ein. Kranke Häftlinge kümmerten sich um ihn und verbanden ihm die schweren Wunden. Obwohl Röhricht den linken Arm bis zur Schulter im Gipsverband hatte, wurde er nach einigen Wochen wieder ins Lager verlegt. Angehörige beantragten in dieser Zeit seine Entlassung, was jedoch abgelehnt wurde. Ob es sich um seine Schwester Margarethe handelte, die selbst mit einem Kriegsverletzten verheiratet war, kann nur vermutet werden. Erst Wochen später wurde er von Dr. Ullrich Wolff im Stadtkrankenhaus Frankenberg untersucht, der eine Knochentuberkulose des linken Armes feststellte. Ab Frühjahr 1935 musste Alfred Röhricht aufgrund dieser Erkrankung sogar beide Arme völlig in Gips tragen. Trotzdem wurde er gezwungen, zu jedem Appell mit anzutreten. Der SS-Lagerarzt verweigerte ihm zudem Krankenkost und Zusatznahrungsmittel.

Als der sozialdemokratische Redakteur Dr. Max Sachs am 5. Oktober 1935 im Lager zu Tode gefoltert wurde, schlug Röhricht einen der Peiniger mit seinen Gipsarmen zusammen. Dafür wurde er zwei Tage später vom Lagerkommandanten mit 42 Tagen strengem Arrest und 25 Stockhieben bestraft. Die Strafe sollte er bis zum 18. November 1935 verbüßen. Der Arrest wurde jedoch auf Anordnung des diensthabenden SS-Unterscharführers am 11. Oktober 1935 unterbrochen und der Gefangene wurde wieder ins Revier überführt. Am 7. Januar 1936 sollten Röhricht im Chemnitzer Krankenhaus im Küchwald beide Arme amputiert werden. Dank der Unterstützung einer Mittweidaer Kommunistin und eines SS-Wachmannes konnte er jedoch sieben Tage später nach Mittweida fliehen. Die 30-jährige Weberin Else Rott, die ihn schon früher oft in der Haft besucht hatte, hatte warme Zivilkleider ins Krankenhaus geschmuggelt. Sechs Tage lang konnte er sich bei Freunden (u. a. bei Marie Heller) in Mittweida bzw. in einem Werkzeugschuppen am Rande eines Steinbruchs in Neudörfchen verstecken. Am 16. Januar 1936 wurden jedoch seine Helfer von der Geheimen Staatspolizei verhaftet. Der Hausverwalter hatte ihren Aufenthalt verraten. Zuvor hatten sie Röhricht in ein neues Versteck bringen können. Vierzehn Tage lang wurden die Helfer im Polizeigefängnis verhört, sie gaben aber den Ort nicht preis. Daraufhin wurde eine Polizeirazzia eingeleitet, um den Entflohenen aufzuspüren.

Im Fieberwahn verließ Röhricht sein sicheres Versteck am Morgen des 19. Januar 1936. Mittags wurde der Herumirrende von Mitgliedern des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) entdeckt, die dies daraufhin der Polizeiwache fernmündlich meldeten. Die vier uniformierten Männer trieben Röhricht über Wiesen und Felder zum Stauwehr der Zschopau, um ihn zur Aufgabe zu zwingen. Als sich die Männer ihm auf etwa fünf Meter genähert hatten, sprang er trotz Warnrufen gegen 12 Uhr in die dort zwei bis drei Meter tiefe Zschopau, um ans andere Ufer zu schwimmen. Dort angelte jedoch ein ehemaliger Polizeiinspektor, dem die NSKK-Männer zugerufen hatten, den Flüchtigen festzuhalten, sobald er das Wasser verließe. Daraufhin stellte Röhricht etwa acht bis zehn Meter vom Ufer entfernt das Schwimmen ein und versank umgehend im Fluss. Ein Aufgeben kam für ihn nicht in Frage. Vor seinem Tod soll er „Rot Front lebt trotz alledem“ gerufen haben. Seinen Leichnam fand man am frühen Nachmittag (13.45 Uhr) in der Nähe des Städtischen Elektrizitätswerkes, nachdem ein Mitarbeiter den Wehrteich abgelassen hatte. Der Leichnam wurde beschlagnahmt. Der herbeigerufene Polizeiarzt Dr. Paul Gerhard Roßberg gab „Selbstmord durch Ertrinken“ als Todesursache an. Der diensthabende Polizeiobermeister benachrichtigte die Abteilung B des Polizeipräsidiums Chemnitz und das „Schutzhaftlager“ Sachsenburg.

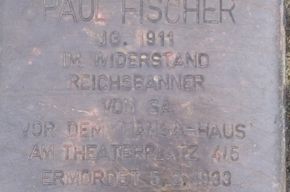

Stolperstein für Paul Fischer(geb. am 3. Oktober 1911, ermordet am 6. März 1933)

Für den 5. Februar 1933 ruft das antifaschistische Abwehrbündnis Eiserne Front in vielen deutschen Städten zu Demonstrationen gegen die wenige Tage zuvor erfolgte Ernennung Hitlers zum Reichskanzler auf. In Chemnitz nimmt auch der Fräser Paul Fischer an der Kundgebung teil. Der 21-Jährige ist Mitglied im Reichsbanner Chemnitz und gehört dort zur Kameradschaft Haubach, die sich nach dem sozialdemokratischen Reichsbanner-Funktionär Theodor Haubach nennt.

Während der Kundgebung auf dem im Zentrum der Stadt gelegenen Theaterplatz kommt es zu Auseinandersetzungen mit Nationalsozialisten. Mehrere SA- und SS-Männer provozieren von einer Balustrade aus die Teilnehmer der Kundgebung. Den Versuch einiger Demonstranten, die immer lauter werdenden Störer zur Ruhe zu bringen, beantworten die Nationalsozialisten mit Gewalt. Es entwickelt sich eine Schlägerei, in die schließlich die Polizei eingreift. Unter den um Schlichtung Bemühten befindet sich auch Paul Fischer, der durch mehrere Stiche in den Rücken schwer verletzt am Tatort stirbt.

Bei der Trauerfeier für Paul Fischer im Krematorium Chemnitz hält Theodor Haubach die Gedenkrede.

Otto TH. W. Stein[geb. am 23. Januar 1877 in Saaz(Böhmen), gest. 28. November 1958 in Friedland(Tschechoslowakei)]

im Hansa-Haus eingesperrt und misshandelt. Emigrierte 1935 vor der Judenverfolgung nach Prag.

1937 wurde in der Aktion "Entartete Kunst" seine Druckgrafik "Die Königin" aus dem Schlossmuseum Weimar beschlagnahmt und vernichtet.

Stein wurde 1942 ins KZ Theresienstadt verschleppt, wo er bis zur Befreiung(1945) gefangen gehalten wurde.

Im Oktober 1938 erfolgte der Umzug der Gestapo vom Polizeipräsidium Hartmannstraße 24 in die Villa Kaßbergstraße 22a(ehemals Villa Arnold - Kaffeerösterei). Hinter dieser Villa wurde 1938/39 ein einstöckiges "Gartenhaus" gebaut.

Villa, "Gartenhaus" und Hansa-Haus wurden am 5. März 1945 durch Flieger-Bomben zerstört. Es ist nicht feststellbar, wie viele Menschen misshandelt, durch Selbsttötung oder Mord ums Leben kamen.

Quellen/Literatur

Beiträge zur Stadtgeschichte von Chemnitz, Heft 3. Reintzsch, Radebeul 1999, S. 99–118, hier S. 108 f. Die Auflösung der Stadtverordnetenversammlung 1933 in Chemnitz

Adolf Diamant, Chronik der Juden in Chemnitz. Aufstieg und Untergang einer jüdischen Gemeinde in Sachsen, Karl-Marx-Stadt 1970

Jörn Richter, Verlag Heimatland Sachsen

Jürgen Nitsche, "Juden in Chemnitz. Die Geschichte der Gemeinde und ihrer Mitglieder", 2002

Orte des Gedenkens

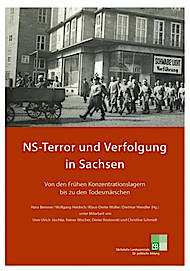

NS-Terror und Verfolgung in Sachsen

Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.

Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.

Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.

Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.

Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S