Suche

Suche

Rück- und Ausblick auf die Jahre 2025 bis 2026

Chemnitzer Friedenstag 2026

8. Januar 2026 - Hände weg von Venezuela

27. Januar 2025 - Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus-Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 2026

Geschichtsbaustelle - 5. März 2025

8. März 2025 - Internationaler Frauentag mit Clara Zetkin dem Mädchen aus Wiederau

2. Geburtstag Justin Sonder auf dem Brühl

1. Mai 2025 - Demonstration vor dem Marx-Monument

8. Mai 2025 - Tag der Befreiung in Chemnitz auf dem Friedhof Richterweg

Sachsenburger Dialog 2025

100. Geburtstag von Marga Simon

Stolpersteinverlegung 2025

100. Geburtstag von Justin Sonder

Ehrendes Gedenken für den Kämpfer gegen den Faschismus Anton Erhardt

Mitglieder des Vorstandes der VVN-BdA Chemnitz ehrten den am 17. Februar 1933 um Mitternacht von SA-Schlägern brutal ermordeten Kommunisten Anton Erhardt.

Er war eine Kämpfernatur im Sinne jener aufrechter Demokraten, die erkannten: "Der Feind steht im eigenen Land!" Er wurde Kommunist und aktiv in der KPD-Gruppe Siegmar, im Roten Frontkämpferbund(RFB), in der Roten Hilfe(RHD), im Deutschen Baugewerksbund(DBB) und in der Revolutionären Gewerkschaftsopposition((RGO).

Während die Wiederaufrüstung Deutschlands immer akuter wurde(Panzerkreuzerbau) distanzierte er sich deutlich von der Rechten SPD-Führung. "Was haben sie bloß heute aus der Partei Bebels gemacht", sagte er einmal verbittert.

Die KPD-Leitung des Unterbezirkes Chemnitz und auch die Genossen aus Siegmar schlugen der SPD-Leitung gemeinsame Kampfmaßnahmen zur Abwehr des faschistischen Terrors vor. Das Angebot für einheitliche Kampfaktionen wurde nicht umgesetzt.

Die Empörung der Bevölkerung über diesen Mord zeigte sich darin, dass das Begräbnis für Anton Erhardt zu einer bewegenden antifaschistischen Demonstration von 50.000 Chemnitzern wurde.

Die Stadt Karl-Marx-Stadt/Chemnitz ehrte Anton Erhardt mit einem Gedenkstein an der Zwickauer Str.418.

Die Pionierfreundschaft der Oberschule "Fritz Schmenkel", die FDJ-Grundorganisation und die Kampfgruppenhundertschaft des VEB Elite-Diamant trugen bir 1990 seinen Namen.

Abschied von Karl-Friedrich Zais

Ein aufrechter, standhafter und den Menschen zugewandter Kamerad hat uns verlassen müssen.

Wir trauern um "Karli", wie er liebevoll genannt und dem wir für seine antifaschistische Grundhaltung und soziale "Ader" im jahrzehntelangen politischen Wirken herzlich danken.

Nach Abitur mit Berufsausbildung zum Elektromonteur folgte ein Studium für Elektroautomatisierungstechnik. Anschließend arbeitete er von 1974 bis 1983 als Konstrukteur und war von 1983 bis 1987 stellvertretender Parteisekretär beziehungsweise von 1988 bis 1989 Parteisekretär der SED des Fritz-Heckert-Stammbetriebes in Karl-Marx-Stadt. In den Jahren 1987/88 absolvierte er ein Studium an der Akademie der Gesellschaftswissenschaften in Moskau. Von 1990 bis 1999 war als Vertriebsingenieur und Betriebsrat tätig.

Er war als Gewerkschafter Mitglied der IG Metall. Im Oktober 1999 zog Karl-Friedrich Zais in den Sächsischen Landtag ein. Bei der Landtagswahl 2009 erzielte er in seinem Wahlkreis eine Stimmanteil von 33,7 % und damit ein Direktmandat.

"Karli" wird uns sehr fehlen und wir werden seine offene Art und seine steten Bemühungen

bei der Suche nach Lösungen für die Bewältigung politischer Probleme sowie der weiteren Aktivierung antifaschistischer Arbeit immer in guter Erinnerung behalten.

Vorstand VVN-BdA Chemnitz

Lieber "Karli",

nun hat sich leider Dein Lebenskreis geschlossen und es bleibt nur noch der schmerzliche Abschied. Heute gedenke ich unserer emotionalen politischen Bindung und beruflichen Verbundenheit im bedeutenden Karl-Marx-Städter "Fritz-Heckert-Werk".

Wir haben zueinander gefunden, als es in gesellschaftspolitisch schwieriger Zeit galt, Rückgrat und Standhaftigkeit zu beweisen. Aufrichtig und vielfach fest entschlossen, hast Du Dich für den Aufbau und Erhalt einer starken Interessenvertretung für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb eingesetzt und aktiv für eine sichtbare und wirkungsvolle "Linke" in Chemnitz und im Land Sachsen gewirkt.

Einer Diskussion zur Lösung von persönlichen und politischen Problemen hast Du Dich nicht verschlossen und auch abweichende Meinungen hast Du akzeptiert. Für die gemeinsame Zeit bin ich Dir dankbar. Du und Dein herzliches und aufrichtiges sowie wirkungsvolles politisches Engagement bleiben in Erinnerung.

In dankbarer Erinnerung Raimon

Neueste Nachrichten

-

Abschied von Karl-Friedrich Zais

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesenEin aufrechter, standhafter und den Menschen zugewandter Kamerad hat uns verlassen müssen.

Wir trauern um "Karli", wie er liebevoll genannt und dem…

-

Spaniens Himmel breitet seine Sterne - Den Faschisten werden wir nicht weichen!

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesen90. Jahrestag des Beginns des spanischen Bürgerkrieges

-

Victor Jara - In Memoriam an den Volkssänger

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesenVíctor Lidio Jara Martínez wurde am 28. September 1932 in Longuén bei Santiago de Chile geboren und war Sänger, Musiker und Theaterregisseur.

Am 12.…

-

-

VVN-BdA verurteilt völkerrechtswidrigen US-Angriff auf Venezuela

| Bei anderen gelesenWeiterlesenMit Entsetzen nimmt die VVN-BdA zur Kenntnis, dass auf die völkerrechtswidrigen US-Militäreinsätze gegen venezolanische Schiffe und Boote nun ein…

-

Rede des Oberbürgermeisters Sven Schulze zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar

| Bei anderen gelesenWeiterlesenSehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Sächsischen Landtages,

sehr geehrte Mitglieder des Chemnitzer Stadtrates,

sehr geehrter Herr… -

27. Januar - Internationaler Tag der Erinnerung und Gedenken der Opfer der europaweiten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesenDer 27. Januar wird seit 1996 als nationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Erich Knorr ist einer der letzten lebenden…

-

27. Januar - Internationaler Tag der Erinnerung und Gedenken der Opfer der europaweiten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesen(Das Datum erinnert an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945, was das symbolische…

-

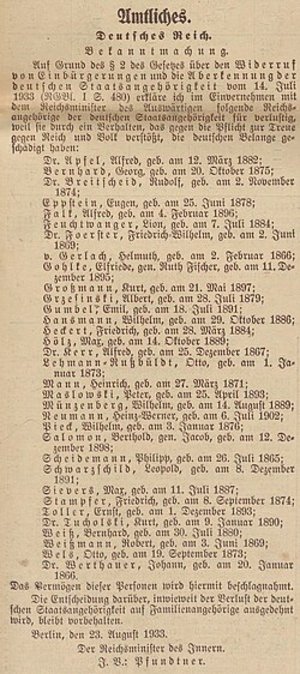

Kaum an der Macht und die Faschisten begannen politische Gegner auszubürgern

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesenMit der ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reichs von 1933 entzog das deutsche faschistische Regime 33 Personen die Staatsangehörigkeit und…

-

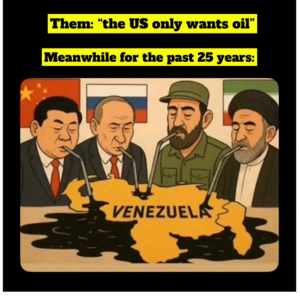

"Die USA wollen nur Öl", sagen sie...

| VVN BdA ChemnitzWeiterlesenVenezuela verfügt über die größten festgestellten Ölsreserven der Welt. Wenn Öl das Problem wäre, sollte das Land reich sein. Stattdessen brach die…

Themenschwerpunkte

Kriegsendphasenverbrechen

- Die KZ-Außenlager und ihre Evakuierung 1945

- Die Auto Union Aktiengesellschaft Chemnitz

- Die Astra Werke AG in der Zeit des Nationalsozialismus 1933 - 1945

- Die Astra-Werke AG -Handlanger der Faschisten

- Chemnitz -kurz vor Ende des Krieges

- Todesmärsche durch Chemnitz und Umgebung

- Häftlings-Bahntransporte 1945 durch Chemnitz

- Resümee der Studie zu den Bahntransporten

- 27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

- Chemnitzer Friedenstag am 5. März

- Frauentag am 8. März

- Gedenken an die am Hutholz ermorderten Antifaschisten am 27. April

- Kampf- und Feiertag der Werktätigen am 1. Mai

- Tag der Befreiung am 8. Mai

- Tag des Sieges am 9. Mai

- Weltfriedenstag am 1. September

- Tag Pogromnacht am 9. November

Kinderdenkmal in Lidicé braucht unsere Unterstützung

Tschechoslowakische Widerstandskämpfer verübten am 27. Mai 1942 ein erfolgreiches Attentat auf Reinhard Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes. Die faschistischen Besatzer reagierten mit massiven Vergeltungsmaßnahmen.

Am Abend des 9. Juni 1942 umstellten deutsche Polizeikräfte den Ort. Alle 172 Männer, die älter als 15 Jahre waren, wurden am Morgen des 10. Juni erschossen, 195 Frauen wurden, nachdem sie in einer Turnhalle in Kladno von den Kindern getrennt worden waren, in das KZ Ravensbrück deportiert, wo 52 von ihnen ermordet wurden. Sechs Schwangere wurden nach Prag gebracht, nach der Entbindung von ihren Neugeborenen getrennt und ebenfalls ins KZ Ravensbrück deportiert. Lidice wurde in Brand gesteckt, gesprengt und dann eingeebnet.

Nach der Trennung von ihren Müttern wurden die Kinder in ein Lager nach Litzmannstadt verbracht. 82 Kinder wurden vergast sowie sieben zwecks Germanisierung in ein Lebensborn-Heim gesteckt.

Zur Erinnerung und Mahnung wurde eine Bronzegruppe mit den Abbildern der 82 Kinder von der Bildhauerin Marie Uchytilová geschaffen.

Für den Erhalt und einer notwendigen Restaurierung des Denkmals werden Spenden eingeworben.

Post aus Lidice(Auszug):

Wir freuen uns stets über Unterstützung und sind sehr dankbar, wenn Sie unser Vorhaben, das Kinderdenkmal zu restaurieren finanziell unterstützen. Wir haben auch einen Bankaccount bei der Česká národní banka, wo Gelder auch in Euro überwiesen werden können:

Pamatnik Lidice

IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141

BIC: CNBACZPP

Kinderdenkmal

Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen

Eduard Stehlík

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

Unsere Termine

CANTO GENERAL - DER GROSSE GESANG

23.02.2026 19:00 - 21:00

Mo., 23. Februar 2026, 20.00 Uhr Theater Chemnitz, Spinnbau, Ostflügel Altchemnitzer Str. 27, 09120 Chemnitz CANTO GENERAL - DER GROSSE GESANG

MehrAusstellung Jüdischer Widerstand

05.03.2026 10:00 - Offenes Ende

Wie Lämmer zur Schlachtbank?

Informationspunkt des Verbandes der Verfolgten des Naziregimes, ihrer Angehörigen und Freunde in Chemnitz zum Friedenstag.

Die Webmaster Kolumne

Der Kampf gegen den Islamofaschismus

Liebe Kameraden und Kameradinnen,

wir leben in unruhigen und historischen Zeiten. Wir als VVN BdA Chemnitz und der VVN BdA haben dabei auch eine besondere Verpflichtung im Kampf gegen den weltweiten Faschismus. Diese Verpflichtung möchte ich mit unserer Website nachkommen. Einerseits werde ich täglich unsere Helden des Widerstandes würdigen. Andererseits werde ich in diesen Zeiten auf den Islamischen Faschismus, die Muslim Brotherhood und ihre Helfershelfer in den Staaten der westlichen Welt hinweisen und hinter die Kulissen schauen. Deshalb möchte ich Euch über die im Iran stattfindende Revolution und den Islamischen Faschismus insbesondere die Hamas informieren. Deshalb habe ich die Videos von Iranern im Ausland und auch einen Verweis auf das größte Verbrechen seit dem Holocaust an den Juden und dem jüdischen Staat- Israel - online gestellt. Diese Bilder zeigen den Islamischen Faschismus in ihrer menschenverachtendes Form seit dem Holocaust. Ich habe mich in den letzten Jahren besonders mit diesem Ereignis befasst, da mir am 8. Oktober 2023 von sog. Linken, Marx21, AGR und den Trotzkisten, mitgeteilt wurde, die Juden seien doch selber Schuld seit dem Theodor Herzl in seiner Niederschrift “Der Judenstaat” einen eigenen Staat für die Juden gefordert hat.

Ich freue mich auf Eure Beiträge und die Diskussion in unserem zukünftigen Blog,

(A.K.)

"Die USA wollen nur Öl", sagen sie...

Venezuela verfügt über die größten festgestellten Ölsreserven der Welt. Wenn Öl das Problem wäre, sollte das Land reich sein. Stattdessen brach die Produktion zusammen, die Infrastruktur verfaulte und die Nation implodierte.

In den letzten 25 Jahren haben China, Russland, der Iran und Kuba - nicht die USA - Venezuelas Öl, durch Schulden-für-Ölgeschäfte erhalten, Vermögenswerte beschlagnahmt und ein autoritäres Regime unterstützt. Allein China hat Venezuela mit zig Milliarden durch Öl abgesicherte Kredite abgeschöpft, die den Venezolanern wenig bis gar keine echten Einnahmen brachten. Russland und der Iran hielten das Regime über Wasser. Kuba hat Sicherheits- und Geheimdienste im Austausch für subventioniertes Öl bereitgestellt.

Vor Chavez und Maduro verkaufte Venezuela den größten Teil seines Öls an die Vereinigten Staaten - das Land war viel stabiler und wohlhabender. Der Zusammenbruch begann Jahre vor US-Ölsanktionen, die verhängt wurden, nachdem die einheimische Erdölindustrie (PDVSA) verstaatlicht, Wahlen gefälscht und die Zivilgesellschaft zerschlagen wurde.

Das war kein “Anti-Imperialismus”. Es war eine autoritäre Entnahme.

Mehr als 8 Millionen Venezolaner waren gezwungen, aus ihrem Land zu fliehen.

Der Ölreichtum ist nicht verschwunden- er wurde von Regimen und ausländischen Gönnern ausgenutzt.

Anti-amerikanische Parolen sind einfach. Fakten sind schwieriger.

Quelle: Instagram thatlatinzionist

www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Venezuela/

www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Venezuela/pdf/venezuela_2024.pdf

www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis

www.congress.gov/crs-products/product/pdf/R/R44841

www.reuters.com/world/americas/venezuelas-oil-output-collapses-years-mismanagement-2023-11-15/

www.unhcr.org/venezuela-emergency.html

www.iom.int/venezuela-migration

Buchankündigung: Wie Lämmer zur Schlachtbank?

Am nachfolgend vorgestellten Buch arbeiteten auch Mitglieder unseres Vereines mit. Wir möchten es an dieser Stelle gerne mittels der Verlagsankündigung vorstellen:

Bertram Seidel, Gabriele Seidel, Enrico Hilbert (Hrsg.)

Wie Lämmer zur Schlachtbank?

Jüdischer Widerstand und Verweigerung aus der jüdischen Bevölkerung in Sachsen gegen da NS-Regime 1933-1945

Das Buch erhebt hinsichtlich der erörterten Thematik weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf theoretischen Tiefgang. Ihr Hauptanliegen besteht vielmehr darin, anhand des Verhaltens konkreter Personen einen Eindruck vom Ausmaß resistenten Handelns aus der jüdischen Bevölkerung eines räumlich klar definierten Territoriums des Deutschen Reiches gegen das Herrschaftssystem der Nazis zu vermitteln und damit der in verschiedenen Milieus noch immer stark verbreiteten Pauschalansicht, die Juden hätten sich nich gegen das Hitlerregime und damit gegen ihr Verderben gewehrt, handfeste Tatsachen entgegenzusetzen. Bekanntlich wurde dieser Aspekt der Holocaust-Gesamtthematik zumindest im deutschsprachigen Raum über lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt und darüber hinaus von einigen Historikern wie beispielsweise Raul Hilberg in seiner 1992 erschienenen Publikation „Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933 bis 1945“ in der Vergangenheit auch verzerrt dargestellt.

Interessierte können das Buch direkt beim Verlag bestellen. >>> https://www.edition-av.de/

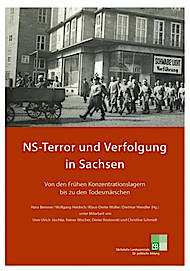

NS-Terror und Verfolgung in Sachsen

Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.

Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.

Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.

Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.

Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S

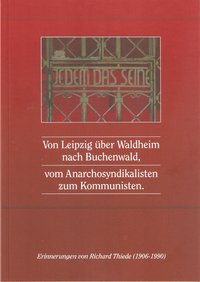

Von Leipzig über Waldheim nach Buchenwald vom Anarchosyndikalisten zum Kommunisten

Erinnerungnen von Richard Thiede (1906 - 1990) Herausgegeben von Gert Thiede

Zu diesem Bericht Im Januar 1984, mit bereits 78 Jahren, hat mein Vater versucht, sein persönliches Leben schriftlich festzuhalten.

Sein Ziel war es, die Erinnerungen einmal in einer Schrift zusammenzufassen und der Öffentlichkeit oder einem Museum zur Verfügung zu stellen. Dabei kam es ihm vor allem darauf an, die in Zeiten politischer Engstirnigkeit mancher Funktionäre, ihre abwertende und abweisende Einschätzung zum Wirken der Freien-Arbeiterunion-Deutschlands (FAUD) in der Betrachtung der Arbeiterbewegung richtig zu stellen. ....