-

- Aktuelles

- Wir

- Spurensuche

- Zeitzeugen

- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung

- Lidice

- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg

- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung

- Kriegsspuren in Chemnitz

- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz

- Ausstellungen von VVN BdA Chemnitz

- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll

- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"

- Sachsenburg

- Friedhöfe

- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung

- Kontakt

- Impressum

Folgen Sie uns:

Suche

Suche

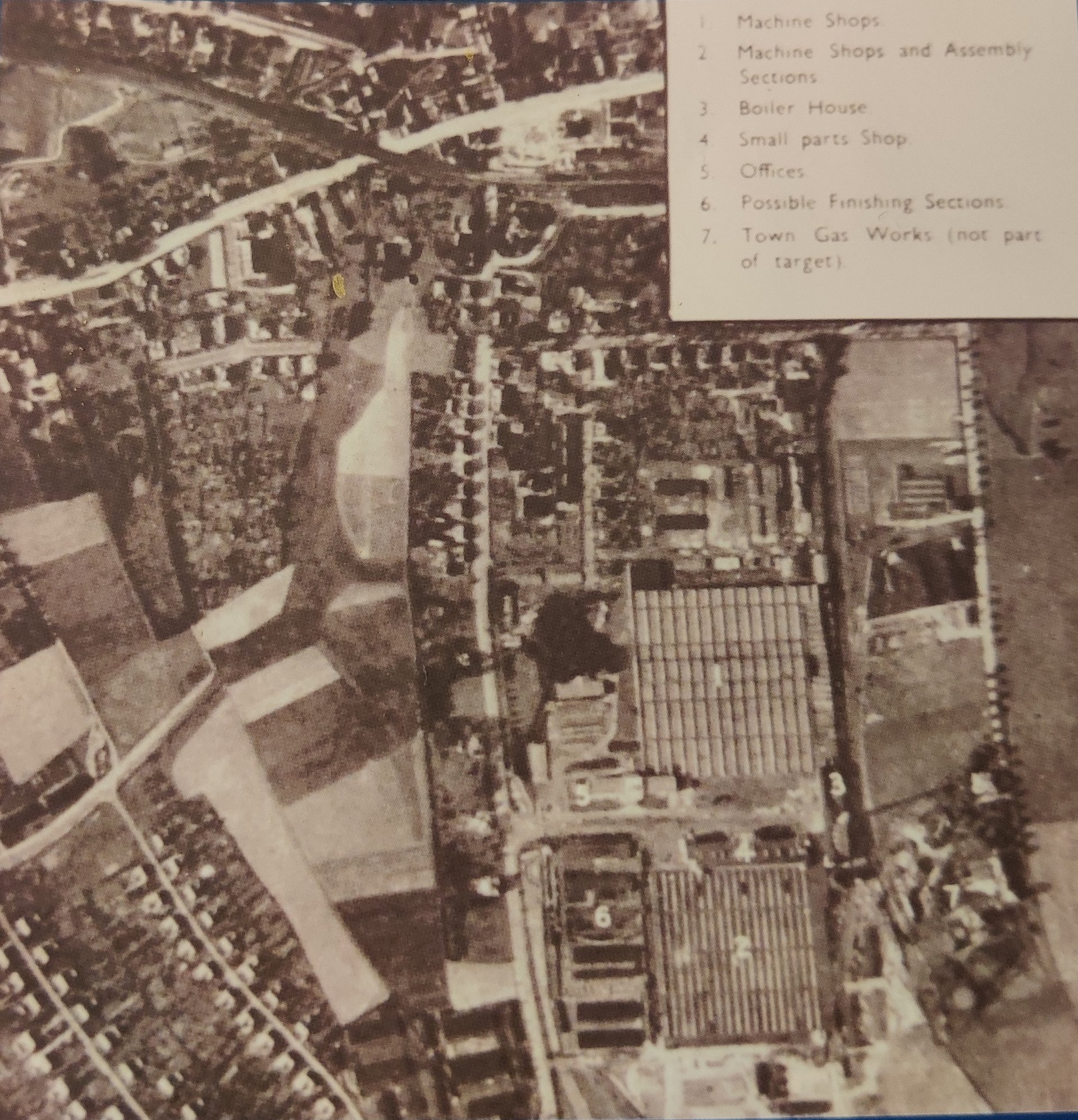

Im Zweiten Weltkrieg befand sich auf diesem Gelände an der heutigen Jagdschänkenstr. das Barackenlager “Landgraf” der Auto Union AG, die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus vielen europäischen Ländern zur Steigerung der Rüstungsproduktion einsetzte. So auch in ihrem ganz in der Nähe dieses Lagers gelegenen Werk Siegmar, das seit 1943 Motoren für die schweren deutschen Panzer produzierte.

StA-Chemnitz 31050 Bestand Auto Union AG Werk Siegmar

Ende 1944 leisteten nahezu 4000 Frauen und Männer Zwangsarbeit allein in diesem Werk des Konzerns und ein großer Teil von ihnen war im Lager “Landgraf” sowie in weiteren Lagern im heutigen Chemnitzer Stadtteil Siegmar untergebracht.

Besonders die sowjetischen und italienischen Kriegsgefangenen, die zivilen Zwangsarbeiter aus Osteuropa und zeitweilig in Siegmar eingesetzte KZ-Häftlinge, mussten die schwersten Arbeiten verrichten und hatten keinerlei Einfluss, ihre schlechten Existenzbedingungen zu verbessern. Ihr Alltag war geprägt von Unterernährung, Krankheiten, körperlicher Gewalt und nicht selten Todesangst.

Seit dem 10. September 1944 wurden 400, fast ausschließlich polnische und 50 ungarische Juden, durch Stacheldrahtzaun und vier Wachtürmen vom restlichen Lager getrennt, in den Holzbaracken untergebracht. Sie standen in der rassistischen Ideologie es Nationalsozialismus auf der “untersten Stufenleiter”, mussten bei völlig unzureichender Ernährung 12 Stunden arbeiten und wurden im Lager von einer brutalen SS-Mannschaft bewacht. Einen großen Teil dieser Häftlinge zog man für gefährliche Aufräumarbeiten kriegswichtige Werk Siegmar, am 11. September 1944 heran. Mitte Dezember 1944 wurden die Häftlinge dann in ein neues Außenlager eines Verlagerungsbetriebs der Auto Union nach Hohenstein-Ernstthal überführt.

Diese Stele soll die Opfer von Zwangsarbeit und Rassismus ehren. Zugleich sol sie mahnen vor Rassismus und Krieg sowie vor erneutem völkisch-rechts-extremen Denken und Handeln in Politik und Gesellschaft.

Bis zum Ende des Krieges kamen hier zahlreiche Zwangsarbeiter ums Leben, darunter auch KZ-Häftlinge des Außenlagers des KZ Flossenbürg innerhalb des Lagers “Landgraf”.

| Nachweislich starben jüdische KZ-Häftlinge aus Polen: | |

|---|---|

| Zysman Lewkowicz (35J.) | David Rochberger (35J.) |

| Abram Opoczynski(48J.) | Chaim Russak (17J.) |

| Moniek Wladowski (31J.) | Israel Weltman (31J.) |

| Bencjen Goldwasser (45J.) | Dawid Rozenfeld (48J.) |

| Fiszel Rozenberg (21J.) | Abram Tabakszmeker (43J.) |

| Newacheim Ezer (46J.) | Moniek Baczynski (30J.) |

| Josef Hertz (32J.) | Felix Diamant (26J.) |

| Szmul Smulowicz (33J.) | Szlama Turyn (28J.) |

Buchankündigung: Wie Lämmer zur Schlachtbank?

Am nachfolgend vorgestellten Buch arbeiteten auch Mitglieder unseres Vereines mit. Wir möchten es an dieser Stelle gerne mittels der Verlagsankündigung vorstellen:

Bertram Seidel, Gabriele Seidel, Enrico Hilbert (Hrsg.)

Wie Lämmer zur Schlachtbank?

Jüdischer Widerstand und Verweigerung aus der jüdischen Bevölkerung in Sachsen gegen da NS-Regime 1933-1945

Das Buch erhebt hinsichtlich der erörterten Thematik weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf theoretischen Tiefgang. Ihr Hauptanliegen besteht vielmehr darin, anhand des Verhaltens konkreter Personen einen Eindruck vom Ausmaß resistenten Handelns aus der jüdischen Bevölkerung eines räumlich klar definierten Territoriums des Deutschen Reiches gegen das Herrschaftssystem der Nazis zu vermitteln und damit der in verschiedenen Milieus noch immer stark verbreiteten Pauschalansicht, die Juden hätten sich nich gegen das Hitlerregime und damit gegen ihr Verderben gewehrt, handfeste Tatsachen entgegenzusetzen. Bekanntlich wurde dieser Aspekt der Holocaust-Gesamtthematik zumindest im deutschsprachigen Raum über lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt und darüber hinaus von einigen Historikern wie beispielsweise Raul Hilberg in seiner 1992 erschienenen Publikation „Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933 bis 1945“ in der Vergangenheit auch verzerrt dargestellt.

Interessierte können das Buch direkt beim Verlag bestellen. >>> https://www.edition-av.de/